나는 척수수막류라고 불리는 선천적 척추 기형을 갖고 태어났다. 그래서 무려 3차례나 되는 대 수술을 받았음에도 몇가지 장애를 가지고 있다. 그리고 그 장애를 평생 짊어지고 살아가야 한다. 그 장애를 짊어지는 방식은 1년에 한두번씩은 병원에서 이런 저런 검사들을 받아야 하는 것이고, 몇가지 신체기능이 정상적으로 작동하지 않아 발생하는 몇가지 증상들을 평생 겪으며 살아야 하는 것이다.

얼마 전, 신우염이 생겨 열이 40도가 넘어 병원에 입원하게 됐다.병원에 검사를 받으러 오거나 입원하게 될 때면 늘 드는 생각이 있다. 난 정상이 아니라는 생각, 정확히 말하면 자괴감, 혹은 수치심 말이다. 왜 몸이 아프다는 이유로 자괴감, 혹은 수치심이 들어야 하는지...

돈을 내지 않는 자는 치료받을 자격도 없는 이 체제는 그 이유를 적나라하게 말해준다. 병원에 올 때마다 세상은 나에게 이렇게 묻는 것 같다. "당신은 당신이 치료 받는 대가로 지불할 돈을 벌 능력이 있습니까?"라고 말이다. 88만원세대로 불리는 대학생인 나에겐 그런 능력이 없다. 수십만원이나 되는 CT촬영 비용, 몇일 입원하고 나면 수십만원, 수백만원이 되는 병실 입원비는 고스란히 부모님의 몫이다. 나에게 안정적인 병원 치료를 보장해 줄 수 있을만큼 부유한 부모님이 계시지 않다면 난 어떻게 됐을까? 아마 수술조차 받지 못했을 것이다. 3차례 수술을 하며 거의 3천만원이나 병원비로 써야 했으니...

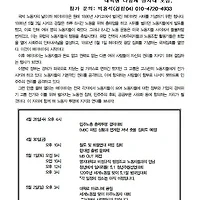

오늘도 이런 생각들을 하며 병원 앞 벤치에서 쉬고 있을 때였다. 쉬고 있지만 마음은 전혀 편하지 않은 불편한 휴식 중이었다. 어디선가 조금은 거슬리는 소음이 들렸다. 보니 낡은 벤치를 해체하고 새 벤치로 교채하는 작업을 진행하고 있었다. 그때 한 노동자가 입고 있는 티셔츠가 눈에 띄었다. 나에겐 너무나 고마운 글귀가 적혀 있었다.

난 영문도 모르는 아저씨들에게 음료수를 가져다 드리고 고맙다며 인사를 드렸다. 가지고 있던 한주 지난 <레프트 21> 신문과 함께 말이다. 병원에 입원해 있느라 새 신문을 가지고 있지 못했다. 아저씨는 "노동조합에서 나눠 준 티셔츠인데"하며 '허허' 웃으셨다. 난 그 옷을 입고 계셔 주셔서 너무나 고맙다고 다시 한번 인사드리고 병실로 올라왔다.

의료는 상품이 아니다. 그 단순한 글귀가 있어 주어서 감사하다는 생각이 들었다. 의료는 상품이 아니다. 하지만 치료비를 지불하지 않으면 이 나라의 그 누구도 치료받지 못한다. 이 모순은 병원 울타리 안에 있는 나에게도, 치료비가 없어 병원 울타리 안에조차 들어오지 못할 누군가에게도 공통의 현실이다.

청와대의 누군가는 미국식 선진 의료체계를 도입해야 한다며 의료를 민영화 하겠다고 한다. 이미 치료비를 내지 않으면 치료받지 못하는 세상이다. 민영화라는 이름으로 더 비싼 치료비를 내야 치료받을 수 있는 세상에서 치료비가 없어 치료받지 못하는 사람들의 모습이 눈에 선하다. 그 안에 미래의 내가 있지 말라는 법이 없다는 사실이 괴롭다.

의료는 상품이 아니다.

의료는 상품이 아니다.

아픈 것은 부끄러운 일이 아니다.

아픈 것은 수치스러운 일이 아니다.

아픈데도 치료받을 돈을 내지 못해, 혹은 내지 못할까봐 부끄러워야 하는, 혹은 수치스러워야 하는 세상이지만 말이다.

'의료는 상품이 아니다' 라는 글귀는 아픈 나에게는 희망의 메세지다.

얼마 전, 신우염이 생겨 열이 40도가 넘어 병원에 입원하게 됐다.병원에 검사를 받으러 오거나 입원하게 될 때면 늘 드는 생각이 있다. 난 정상이 아니라는 생각, 정확히 말하면 자괴감, 혹은 수치심 말이다. 왜 몸이 아프다는 이유로 자괴감, 혹은 수치심이 들어야 하는지...

돈을 내지 않는 자는 치료받을 자격도 없는 이 체제는 그 이유를 적나라하게 말해준다. 병원에 올 때마다 세상은 나에게 이렇게 묻는 것 같다. "당신은 당신이 치료 받는 대가로 지불할 돈을 벌 능력이 있습니까?"라고 말이다. 88만원세대로 불리는 대학생인 나에겐 그런 능력이 없다. 수십만원이나 되는 CT촬영 비용, 몇일 입원하고 나면 수십만원, 수백만원이 되는 병실 입원비는 고스란히 부모님의 몫이다. 나에게 안정적인 병원 치료를 보장해 줄 수 있을만큼 부유한 부모님이 계시지 않다면 난 어떻게 됐을까? 아마 수술조차 받지 못했을 것이다. 3차례 수술을 하며 거의 3천만원이나 병원비로 써야 했으니...

오늘도 이런 생각들을 하며 병원 앞 벤치에서 쉬고 있을 때였다. 쉬고 있지만 마음은 전혀 편하지 않은 불편한 휴식 중이었다. 어디선가 조금은 거슬리는 소음이 들렸다. 보니 낡은 벤치를 해체하고 새 벤치로 교채하는 작업을 진행하고 있었다. 그때 한 노동자가 입고 있는 티셔츠가 눈에 띄었다. 나에겐 너무나 고마운 글귀가 적혀 있었다.

의료는 상품이 아니다.

난 영문도 모르는 아저씨들에게 음료수를 가져다 드리고 고맙다며 인사를 드렸다. 가지고 있던 한주 지난 <레프트 21> 신문과 함께 말이다. 병원에 입원해 있느라 새 신문을 가지고 있지 못했다. 아저씨는 "노동조합에서 나눠 준 티셔츠인데"하며 '허허' 웃으셨다. 난 그 옷을 입고 계셔 주셔서 너무나 고맙다고 다시 한번 인사드리고 병실로 올라왔다.

의료는 상품이 아니다. 그 단순한 글귀가 있어 주어서 감사하다는 생각이 들었다. 의료는 상품이 아니다. 하지만 치료비를 지불하지 않으면 이 나라의 그 누구도 치료받지 못한다. 이 모순은 병원 울타리 안에 있는 나에게도, 치료비가 없어 병원 울타리 안에조차 들어오지 못할 누군가에게도 공통의 현실이다.

청와대의 누군가는 미국식 선진 의료체계를 도입해야 한다며 의료를 민영화 하겠다고 한다. 이미 치료비를 내지 않으면 치료받지 못하는 세상이다. 민영화라는 이름으로 더 비싼 치료비를 내야 치료받을 수 있는 세상에서 치료비가 없어 치료받지 못하는 사람들의 모습이 눈에 선하다. 그 안에 미래의 내가 있지 말라는 법이 없다는 사실이 괴롭다.

의료는 상품이 아니다.

의료는 상품이 아니다.

아픈 것은 부끄러운 일이 아니다.

아픈 것은 수치스러운 일이 아니다.

아픈데도 치료받을 돈을 내지 못해, 혹은 내지 못할까봐 부끄러워야 하는, 혹은 수치스러워야 하는 세상이지만 말이다.

'의료는 상품이 아니다' 라는 글귀는 아픈 나에게는 희망의 메세지다.

'GO~살맛나는사회' 카테고리의 다른 글

| 국영화는 불가능한 대안인가? (0) | 2010.05.12 |

|---|---|

| 올해에도 기대되는 국내 최대규모의 진보 포럼 '맑시즘 2010' (0) | 2010.05.12 |

| 정부의 북풍 여론몰이에 의문을 제기하는 자, 모두 불법? 마구잡이 연행이 시작되다. (0) | 2010.05.08 |

| 120주년 메이데이에 함께 참가합시다! (0) | 2010.04.25 |

| 검찰의 마구잡이식 구속 시도에 당당히 맞서다. <레프트 21> 30호 독자편지 기고 글 (0) | 2010.04.25 |